Chousei coal mine skeltal remains salvage project

山口県宇部市、「宇部炭田」という石炭を採掘していた炭鉱群のひとつとして、長生炭鉱があります。

宇部炭田に属する炭坑はいずれも海底炭田で、陸地から堀りはじめ、海底のさらに下に掘り進んだ炭坑でしたが、時代が進むにつれて石炭需要の低下や多くの事故などにより現在は操業を停止しています。

元々細々と採掘はされてきましたが、1868年に山口藩によって石炭局が開設され、1870年にはイギリスから技師を招いて洋式採炭技術を導入し、以降本格的な採掘が始まりました。

1872年には鉱山心得によって宇部炭田は半国有化され、日清戦争などでの旺盛な石炭需要のもと、さらに採掘は進んでいきました。

宇部炭田における海底採掘の手法は1912年以降に導入され、その後宇部炭田での生産量は倍増したといわれています。

しかしながら、それにともなって宇部炭田に属する炭鉱への海水流入事故が多く発生することとなりました。

戦争による需要の増減の影響を受けながら操業は継続されたものの、第二次世界大戦後、主要なエネルギー源として石油への移行が徐々に進んだため、宇部市のすべての石炭鉱山は1967年に閉鎖されました。

海水流入事故が発生した石炭鉱山は救出や遺体の回収が不可能となり、坑道全体が放棄されました。

したがって、水没した鉱山の坑道内に残された遺体と遺物は、そのまま放置されたままとなっています。

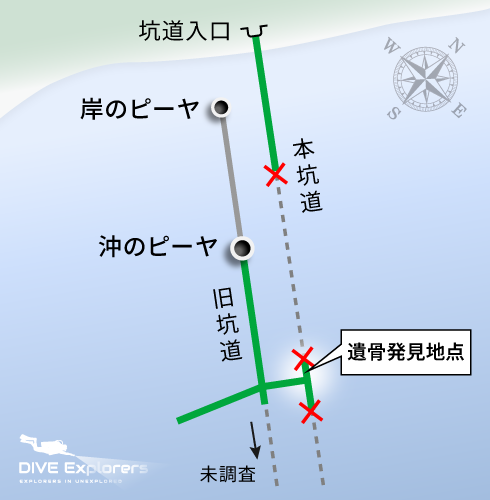

なお、これらの画像の地図は、宇部炭鉱史やその他の文献にある地図をもとに、我々が書き起こして画像化したものです。

長生炭鉱は宇部炭鉱に属する炭鉱のひとつで、1942年に海水流入事故を起こし、その事故の結果として183人が亡くなりました。

これらの犠牲者のうち136人は当時日本の植民地であった朝鮮半島からの労働者、5人は沖縄県の出身であったとされています。

宇部炭田は全体的に外国出身の労働者の多い炭田で(植民地であった地域から働きに来た労働者を、外国出身と呼称するか否かという点についてはここでは触れません。)、宇部炭田全体の労働者のうち40%は外国人労働者であり、そのうちの85%は朝鮮半島出身であったと考えられています。

外国人労働者に対する強制的な措置や労働環境の質については、場合によっては議論の余地があるかもしれませんが、ここではその議題については触れません。

いずれにせよ、確実な事実は、183柱の遺骨が長生炭鉱の中に眠っているということです。

長生炭鉱は、宇部炭田の数多くの炭鉱のなかで有名な炭鉱と言えますが、その理由の一つとして海から突き出した「ピーヤ」があげられるでしょう。

このピーヤは炭坑内から排気・排水をおこなうための設備で、操業停止後もそのまま海に残ったままとなっており、陸からもその姿を眺めることができます。

なお、長生炭鉱の入り口は事故後に埋め立てられており、このプロジェクトの開始時点では正確な場所はわからなくなっていました。

現在では長生炭鉱の潜水調査を実施している私、水中探検家の伊左治佳孝は、全くの初期からこの長生炭鉱への取り組みに参加していたわけではありません。知識としてこの水中炭鉱の存在は知っていましたが、何かしら関わりがあったわけではありませんでした。

しかし、2023年12月、偶然にも長生炭鉱の遺骨の収容を目指して活動している市民団体、「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」の集会の様子をWEBで見かけたことで状況は変化し始めました。

私がWEBでその発表内容を見たところ、率直な言い方をすれば、「遺骨収容への取り組みは実施できておらず、遺骨を収容できる見込みも無い、その手段が無い」というものでした。

しかし、私の目から長生炭鉱の状況をみたときの感想は、「ピーヤから潜水したらよいのに、なぜ試してみないのか?」というものでした。

私は、

と考え、集会の翌日には長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会に連絡を取っていました(以下、「刻む会」といいます。)。

刻む会に、「私がまず潜水してみて、状況を確認しようか」ということを申し出たところ、集会で発表されていた内容に加えて下記のような現況が明らかになりました。

これらの状況に対して私は、

と考え、改めて協力を申し出て、準備が整い次第ピーヤからの潜水を試みることになりました。

なお、第一回の潜水調査については、成果があがるか分からないこと、費用の面で議論が分かれて停滞するよりも、状況を前に進めた方がよいと考えたことから、費用はDIVE Explorersが負担のもとで潜水調査を行うこととしました(のちに、刻む会から申し出ていただき、宿泊費を負担いただきました。)。それ以降は刻む会から報酬をいただいています。

長生炭鉱には、浜に近い側の“岸のピーヤ”、浜から遠い側の“沖のピーヤ”の二つのピーヤが存在します。これらのうち、坑道内に残された遺骨により近いと考えられる沖のピーヤからの潜水を優先すべきと考え、まずは沖のピーヤからの潜水調査を実施することとしました。

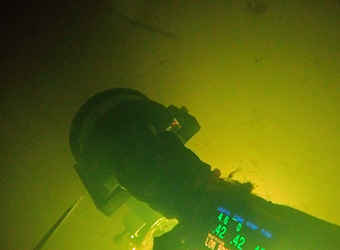

第1回潜水調査では、「サイドマウント」と呼ばれる潜水器材のセッティングを採用しました。これは、通常の背中に背負うスタイルとは違って、2本のタンクを体の両脇に装着する方式で、不測の事態に備えやすく、狭隘な経路を通行するのにも適した器材構成です。

調査日程は7月25日に設定し、それまでに刻む会によってピーヤ上部に足場が設置され、内部への昇降用ハシゴも取り付けられました。これにより、当日の潜水に向けた準備は完了しました。

しかし当日は、悪天候により強風が発生し、船をピーヤ付近に安全に固定することが困難な状況となりました。

このため、予定していた潜水は中止せざるを得ず、翌週の7月31日に日程を再設定し、再度の実施を試みることとなりました。

7月31日は天候に恵まれ、風も穏やかであったため、予定どおり潜水調査を実施することができました。

ピーヤ内部に進入した結果、内側の水はほぼ完全に淡水であり、外部の海水とは隔絶されていることが確認されました。

潜水を開始すると水深7mほどまでは5 0センチほどの視界(透視度)がありましたが、それより下側では透視度はほぼゼロの状況で、これは確かに一般的な潜水は難しいだろうという環境が確認できました。

また、水深7メートル以深では水温が約18度と、周囲の海水温に比べて顕著に低い水温が観測されました。このことからも、外洋とは水の交換がほとんど行われていない閉鎖的な環境であると推察されました

そのまま深度を落としていくと、水深22メートル付近には、過去の調査において、「構造物があり通過不能」とされていた地点がありました。この地点には、折れた配管や木材などがピーヤ内部に引っかかるように堆積していましたが、今回の調査では手探りで隙間を見つけてその障害物を突破することに成功し、さらに潜降を続けました。

そのまま水深27m付近まで到着しましたが、この地点では多数の配管や木材等が折り重なっており、ピーヤの外周に沿って坑道への経路を探索しましたが、明確な進入路を見つけることはできず、以下の理由からこれ以上の進入を試みることはせずに浮上することとしました。

なお、ピーヤの底部は水深30m程度と考えられており、今回の潜水ではおおよそ底部に近い深度まで到達できたものと考えられました。

長生炭鉱の坑道の入口は、1942年に発生した海水流入事故の後に埋め立てられ、現在は地上からその存在を確認することができない状態となっていました。

しかしながら、鉱山が操業していた当時の図面および関連文書が幸いにも残されており、それらの資料に基づいて坑道入口のおおよその位置を特定することができました。

鉱山の入り口があると推定される場所は、所有者が無い、もしくは宇部市に帰属する可能性がある土地であり、「刻む会」は宇部市に対して発掘の許可を申請しました。しかし、宇部市からの回答は、「本市は発掘を許可する立場にはない」という趣旨のものでした。

これを受け、「刻む会」が弁護士に意見を求めたところ、以下の見解が示されました。

これらの見解をもとに、刻む会は9月24日に重機を用いた発掘作業を開始しました。

工事初日には坑道入口の発見には至りませんでしたが、翌9月25日には、埋められていた坑道の入口部を発見することができ、極めて円滑に発掘が進展しました。

なお、これらの発掘作業にかかる費用は、「刻む会」が実施したクラウドファンディングおよび寄付により賄われています。今後の発掘関連作業、DIVE Explorersへの業務報酬、および潜水調査にかかる費用についても、同様に支出されています。

坑道の入口が明けられると、80年以上坑道内に閉じ込められていた水が溢れ出しました。

これを見た刻む会の人は、犠牲者の魂があふれ出たようだとも言っておられました。

発見された坑道の開口部は、松材を組み合わせて構築された木製の支保構造であり、開口部の寸法は幅約2.2メートル、高さ約1.6メートルでした。

坑道内部の水面は、海の潮の満ち引きに応じて上下しており、何らかのかたちで外洋と水理的な連絡があることを示唆しています。ただし、後に明らかになったことですが、採取および確認された水の性質は淡水であり、直接的な海水の侵入は確認されませんでした。

このことから、坑道の奥部において海水が砂層を介して浸透し、海水層を形成している可能性がある一方で、淡水層とは層として分離されている状態であると推察されます。

刻む会では、関係各所からの意見を踏まえながら、地元の土木業者に依頼して坑道入口周辺の整備作業を実施しました。

この整備では、周囲の土壌が崩落しないよう、法面の補強などの保全措置、坑道内部に泥が流れ込まないような措置などが講じられました。また、鉱山入口までの通路についても、コンクリート舗装が施されました。

さらに、土地の整備が完了した後の2024年10月26日には、刻む会によって追悼式典が開催されました。この式典には、かつて炭鉱事故で被害を受けた労働者の遺族や親族も参列し、崩落事故の犠牲者を追悼する場となりました。

我々は、2024年10月29日に岸のピーヤ(2つのピーヤのうち、浜に近いピーヤ)、また翌10月30日には発掘に成功した長生炭鉱の本来の坑道入口から、2回目となる潜水調査をを実施しました。

前回の潜水調査では、呼吸したガスをそのまま水中に排出する「オープンサーキット」と呼ばれる一般的なダイビングと同じ潜水器材を使用しました(とはいうものの器材構成としては特殊で、複数本のタンクを携行し、脇にタンクを装着するなど、通常のレジャーダイビングとは異なる特殊な構成です。)

今回の調査からは、従来のオープンサーキットの器材に代わり、「リブリーザー」と呼ばれる閉鎖式の潜水器材を使用することとしました。リブリーザーは、呼吸で使ったガスに酸素を加え、二酸化炭素を除去することで再利用する仕組みの器材で、呼気を水中に排出しないという特長があります。

この器材を選定した理由は、オープンサーキットでは呼吸により発生する泡が坑道内の岩盤や構造物に直接的な刺激を与え、崩落を誘発するおそれがあること。また、泡が坑道内の天井部に滞留することで支持構造の安定性を損ねる可能性があること、さらに長期的には、呼気に含まれる酸素が坑道の支柱として使用されている木材の腐食を促進するリスクがあるためです。

一方で、日本国内には、リブリーザーを使用した閉鎖環境(=水面に直接浮上できない環境)での潜水経験を有するダイバーが極めて少なく、チームメンバーの選定には困難を伴いました。そのため、最終的には、必要に応じて海外から私の知人である経験豊富なダイバーを招き、調査チームに加わってもらう判断をしました。

岸側のピーヤも、沖側と同様に1980年代に一度潜水調査が行われており、その際には“沖のピーヤとは異なり、障害物が少なくピーヤの底まで達することができた”と報告されています。

このことから、私たちは沖のピーヤとは違い、岸のピーヤからは容易に坑道内に入れるのではないかと考えました。

すでに坑道の入口も発見・発掘に成功したため、仮にピーヤ側か坑道入口のどちらかが崩落してしまっても、その間のルートを確保しておけば、どちらかを緊急脱出用のルートとして使用できるのではないか――そんな期待を抱きながら、岸のピーヤでの潜水を行うこととなりました。

岸のピーヤは、沖のピーヤよりも1メートルほど高く、水面に突き出した長さは6メートルほどです。

進入方法については刻む会の方々とも話し合いましたが、まずは水中の様子を確認する必要があると考え、仮設の縄ばしごを使って上り下りできるようにしました。つまり、岸のピーヤ内部から坑道に進入できるかどうかを確かめ、問題がなければ本格的な足場を設置する、という方針です。

潜水調査当日は風の影響で水面は不安定であり、岸のピーヤまでの遊泳には時間を要しましたが、到達後はピーヤ基部への取り付きおよび登攀を問題なく実施できました。

岸のピーヤ内部の水質は、沖のピーヤと比較して濁度が高く、浅所では手元がかろうじて視認可能な透視度(50センチメートル程度)が確保されたが、水深5メートルを超えると透視度はおおむね10センチメートル以下となりました。

視界が極めて限られる状況下で潜降を継続したところ、水深約23メートル地点にて、破損した木材や金属パイプなどの構造物がなどが複数体積していることを確認しました。これらの構造物は、ピーヤの底部への到達を阻害する障害物となっていました。

障害物の隙間が無いかを調査し、通過可能な隙間の有無を探索しましたが大きな隙間は確認できませんでした。

また、危険を押して隙間から下に降りていく場合であっても、時間をかけて障害物を撤去する場合であっても、それらを実施するなら現在潜水を行っているこの岸のピーヤで行うよりも、遺骨により近いであろう沖のピーヤで実施したほうが効率的と判断し、本調査における岸のピーヤでの潜水は早々に切り上げることとしました。

2024年10月30日、ついに長生炭鉱の坑道入口から初めての調査を実施することとなりました。

坑口からのアプローチは、炭鉱の奥部へと最も直接的に到達できる経路であると考えられており、遺骨の収容に向けた調査として、重要な一歩となることが期待されていました。

しかしながら、現地到着後に水温に関する事前情報との齟齬があり。当初の確認では「坑道内の水は海水であり、水温は海水温(約24度)である」との報告がありましたが、実際には水質は淡水であり、水温は16〜18度と大きく異なっていました。

このため、低水温を想定した潜水器材を準備していなかったことから、本調査では本格的な探索は実施しないこととし、短時間のトライアル潜水に切り替えて、坑道内部の状況を確認するにとどめることとしました。

いずれにせよ、本調査は遺骨の収容に近づく重要な段階と見なされ、多くの遺族関係者、報道関係者およびメディア関係者が現地に訪れ、注目を集める中での実施となりました。

長生炭鉱のような閉鎖環境(=水面に直接浮上することができない環境)での潜水においては、安全管理の一環として、入口からリールに巻き付けた「ライン」と呼ばれる紐を延ばしながら進入していきます。

このラインは、視界が著しく悪い場合や、内部構造が複雑な場合においても、迷わずに安全に帰還するための基準となるものであり、ラインが延ばされた範囲は、安全な通行経路として確保されたとみなすことができます。

長生炭鉱の水質について、私は坑道入口付近の水は、工事や水面からの土砂流入などの影響により濁っているものの、一定の水深まで達すれば透明度は改善するのではないかと予想していました。

しかしながら、実際に15メートルほど坑道内を進んだ時点で、透視度はわずかに改善し、約10センチメートル程度の視界が得られましたが、それ以降、さらに奥へと進行しても透明度の改善は見られず、視界不良の状態が継続しました。

手探りで坑道内部の構造を確認したところ、入り口付近は全面が松による木枠でしたが、、ある程度奥まで入ると全面が木枠で補強されているわけではなく、木製の柱と板材、そして土壁によって形成された構造であり、外側は単なる土の通路であると確認されました。

このような構造環境においては、呼気の泡による物理的刺激や酸素による構造材の劣化リスクを低減する必要があるため、呼気を水中に排出しないリブリーザーの使用は妥当な選択であったと考えられました。

本調査は視界が極めて悪い中での実施でしたが、ラインを延ばしながら手探りでラインを結べる場所を探し、一個目のリールのラインを使い切るまで伸ばすことに成功しました。ここで一旦引き返すことも検討しましたが、次回以降の潜水をより効率的にに進めるため、一個目のリールの終端にもう一個のリールを結び付け、さらに奥に進むための準備まではしておくこととしました。

その後、少しだけさらに進行しましたが、水温が低く、これ以上潜水時間が延びると低体温症のリスクが高まると判断し、また、事前に設定していたダイブタイムの上限にも近づいていたため、リールをそのまま残置した上で、入口方向へ引き返すことを決定しました。

その時点での水深は約26.1メートルであり、潮汐による変動はあるものの、最低面は水深30メートル付近と想定されていることから、今回の調査でおよそ一番低い地点まで到達できたものと考えられました。

坑道はおおむね10~15度程度の傾斜で斜めに下っており、あと100メートル以内の進行で最低面まで到達できることになると思われました。

今回の潜水中に通過した全区間は淡水で満たされており、水温は17~18度でした(塩分濃度を測定したわけではありませんので、完全に淡水か、塩分が混ざっているのかというのは検証していません。)。

いずれにせよ、このまま坑道が続いているとすると、次回の調査において遺骨の存在が想定されるエリアに非常に近づける可能性があると思われ、第2回目の潜水調査は一定の成果を得て終了しました。

2024年12月11日、刻む会からの要請を受け、長生炭鉱における現在の水中調査の状況や直面するリスク、ならびにそれらの対応方針について、日本政府および報道関係者を対象とした説明会に参加しました。

今回の潜水調査の目的の一つとして、「長生炭鉱」に対する社会的関心を喚起することがありました。

これは犠牲者の慰霊という意義もありますし、さらに本調査活動がクラウドファンディングおよび寄付によって運営されている現状において、広く話題にしていただくことが活動継続のためにも不可欠であるという事情が背景にあります。

そうした中で、国会議員やメディア関係者の皆様に対し、長生炭鉱の実態および調査の現状を直接ご説明する機会が得られたことは、私が本取り組みに参画した意義を感じる出来事となりました。

今回の政府説明会においては、以下の内容を中心にご説明申し上げました。

これらのリスクそれぞれに対する対応策についてもご説明し、とりわけ、坑口を発見・開口したことによって坑道内部が空気に晒され、構造物の劣化が進行する可能性があることから、今後時間の経過とともに調査環境が悪化していく可能性が高く、可能な限り早期に調査を進めるべきであるとの見解を述べさせていただきました。

これまで、政府側にはこの種の閉鎖水中環境における調査に関する知見や前例が乏しく、リスク分析が困難な状況であったものと考えられます。

しかしながら、私自身が最も高リスクとされる潜水調査を実施し、実際の環境下におけるデータや知見を持ち帰ることで、現実的なリスク評価が可能となりつつあり、対応のフェーズも変化しつつあると感じています。

このように、既存のリスク評価が困難な環境に自ら潜り、未知の領域を検証・報告するという行為こそが、探検家としての役割であると考えています。そして、その役割を果たすことで、課題が少しずつ具体化し、現実的な解決に向けて前進できていると実感しています。

個人的な思いとしては、出身地や国籍に関わらず、いまだ水中にご遺骨が残されたまま、回収の目処が立っていないという状況は極めて痛ましく、私が協力できる範囲では力を惜しまず取り組んでいきたいと考えています。

それとともに、皆が立場を越えて協力し、ご遺骨の収容に取り組むことができればと願っています。

2025年1月31日から2月2日までの3日間にわたり、第3回目となる潜水調査を実施しました。

いずれの日程も、長生炭鉱の坑道入口からの進入による水中調査を目的として行われたものです。

今回の調査は、遺骨の発見につながる可能性が高いと考えられており、関係者の間でも非常に大きな期待が寄せられていました。

寒さが厳しい2月の実施となりましたが、多くのご遺族や報道関係者が現地に集まり、調査の様子を固唾をのんで見守ってくださいました。

私自身は潜水中のためその場面を直接見ることはできませんでしたが、現地では無事を祈る祈祷なども執り行われたと伺っています。

※ 宇部炭鉱史より。この写真は宇部の他の炭坑のもの。

調査初日、潜水は予定どおり坑道入口から開始され、前回の調査で到達した地点までは特段の問題もなく順調に進むことができました。

その先にはリストリクション(狭窄部)があったものの無事に突破しが1箇所存在しましたが、これも無事に通過し、さらに奥へと潜行を続けました。

しかし、水深約30メートル地点にて問題が発生しました。坑道内を木材が折り重なったように塞いでおり、通過できないのです。

坑道の内側は全体的に木でジャングルジムのような構造をしているのですが、視界が無いなかで手探りで確認した限りではそれが内向きに崩れているように思えました。

初日はこの地点に到達した時点で既に潜水時間の制限が迫っていたため、詳細な調査は行わず引き返す判断をしました。

2日目・3日目には、ゼロ視界の中で再度通過を試みましたが、調査を重ねるほどに、木材のみならず坑道そのものが大規模に崩壊していると推定される状況が確認されました。

陸上に戻ってから刻む会の方々へ聞き取りを行ったところ、1942年の事故による崩落とは別に、事故後にも崩落があったことが判明しました。

したがって、今回通行できなかった地点が、その事故後の崩落箇所ではないかと考えられました。

今回の潜水で到達した地点より手前の区間は、事故当時に確認が行われたとされており、遺骨が存在しないと推定されるため、どうにかしてこの地点を超える必要があります。

以上の状況を踏まえ、今後も坑道入口からの潜水によってさらに奥へ進める可能性は残されているものの、それと並行して、ピーヤ側からのアクセスを再検討すること、ピーヤの内部に堆積している障害物の撤去作業を進める必要があると考えはじめました。

なお、今回の調査において坑道内から引き揚げた物品の一部は、後に坑道内の空気循環を目的とした送風管のパーツであることが判明しました。これらの遺物は、かつてこの坑道内で実際に人が作業をしていたという事実が具体的に感じ取れるものでした。

前回の調査は厳しい結果に終わりましたが、予定通り2025年4月1日から4日に韓国から招いたダイバー、Kim Kyungsoo 氏とKim SU Eun 氏とともに、合同で潜水調査を行いました。

両氏は私の友人であり、韓国において最も経験豊富なケーブダイバーです。同時に、韓国でテクニカルダイビングを専門に指導する、Tech Koreaを運営しています。

今回の調査は、以下の3点をメインの目的として実施しました。

側道(旧坑道)に移るための通路は、公式に残されている長生炭鉱の図面上には存在しませんが、坑道で働いていた人たちの証言ではそのような通路があったとするものもあり、いずれにせよ議論するよりも確認すべきであると考えました。

濁水用カメラは有線のカメラで、ケーブルの長さが最長100メートルであるため最奥部までの展開は難しいですが、側道の入り口探索や潜水記録の撮影に活用できるかを検証する位置づけで運用しました。

この濁水用カメラの撮影と運営にはミサゴ株式会社さんのご協力をいただき、事前の海での撮影テストや有線ケーブルの取り回しのテストなど、多大なご協力をいただきました。

なお、当該濁水カメラの本来の用途は水中ドローン等の作業時に視界が悪化した際の補助であり、今回のような濁水環境下での人間による潜水調査への応用は試験的な取り組みとなりました。

※ この動画は通常のアクションカメラで撮影したものです。

最初の二日間は、当初の予定通り崩壊地点を通過できるか試みました。

初日の潜水では、私は最後尾に位置し、有線の濁水用カメラをテスト行いながら、韓国人ダイバー2名には先行して最奥部の確認を依頼しました。

濁水用カメラのケーブル100メートル分をすべて展開し、坑道内に残置した上で、私も二人を追って進行しました。到達した最奥部では、やはり崩壊地点で進めなくなっているようでした。

彼らが通過を試みている間、ある程度の時間を待機しましたが、事前に取り決めていた手順に従い濁水用カメラの回収のために私が先に戻ることとし、残置してきた濁水用カメラの回収にとりかかりました。

濁水用カメラの回収は、事前に以下のような取り決めをしていました。

実際の回収作業は、予想通り多くの困難を伴いました。

ケーブルは坑道内の複数箇所に引っかかり、巻き取りは困難を極めましたが、最終的には手作業で数十メートル分のケーブルを持ち帰ることで、陸上までの完全回収に成功しました。

回収後に録画映像を確認したところ、カメラを使用しても濁度が非常に高く、しっかりと視認可能な映像は得られませんでした。

この結果を踏まえると、やはり水中ドローン(水中ドローンは有線です)での調査は極めて困難で、実質的に不可能であると断言してよいと思われました。

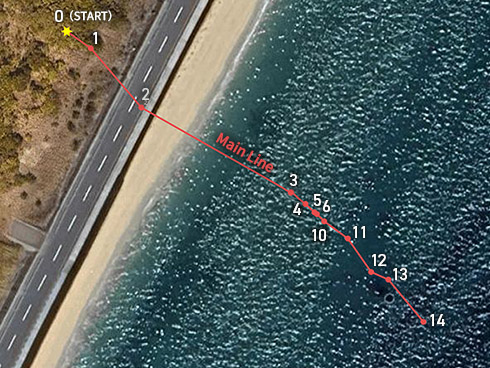

陸地に戻ってから話し合うと、SUは「崩壊地点の右端に通過可能な経路があるかもしれない」と指摘しており、翌日の調査では再度右端から崩落部を通り抜けられないかを試みるとともに、「MNemo」と呼ばれる水中測量機器を使用して測量を実施することとしました。

二日目の潜水で結果として右端からの通過はやはり不可能であり、ある程度の探索時間の後、測量をしながら戻ることとしました。

この写真はその測量結果で、13番ポイント付近が岸のピーヤ(浜に近いピーヤ)であり、そピーヤのすぐそばまで到達していたことが確認されました。なお、実際の水中のラインは、ここから2地点分ほど先まで到達していますが測量できませんでした。。

これらの情報と、事故後に2度目の崩落があったとされる証言の位置関係を照合すると、やはり単に構造物が倒れてきているだけではなく、坑道そのもののの崩落の可能性が高いと結論付けるしかありませんでした。

3日目の調査では、坑道右側面を手探りで確認し、側道(旧坑道)へ続く経路の存在について調査を行いました。

しかし水深29メートルあたりから水深15メートル付近までにはそのような経路は発見できず、これより浅い位置に側道への経路が無いとは断言できないものの側道に移るための道は坑口から崩落地点までの範囲には無い可能性が高いとするしかありませんでした。

この撤去作業は、長生炭鉱が所在する山口県宇部市のダイビングショップ「VOX plus」およびそのオーナーである戸田氏の主導により、現在に至るまで実施されています。

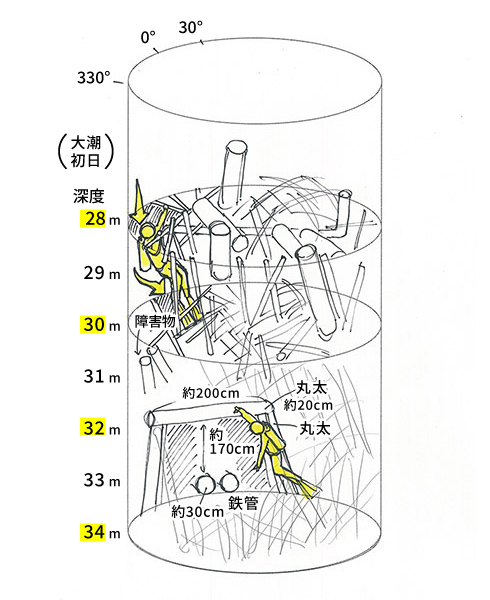

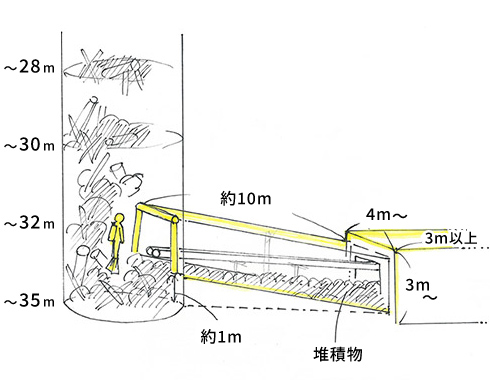

調査開始までに完全な撤去作業を終えることは叶いませんでしたが、作業の過程で、ピーヤ内部の壁面に泥が堆積したような窪みが発見され、「通路の可能性がある」との報告が寄せられました。

この情報を受け、仮に通路でなかったとしてもピーヤ内部の現状を把握しておくことは今後の調査方針を決定する上で重要であると判断し、調査4日目には沖のピーヤへの潜水を実施することとしました。

我々は、次の潜水調査日を6月18日と19日に設定し、それに向けて沖のピーヤ内の障害物の除去作業に取り組むこととしました。

先に述べたとおり、ピーヤ内部には大量の木材や鋼材が複雑に折り重なっており、その撤去には多大な時間と労力、費用が必要となることが予想されていました。

私自身は、これらの障害物を除去することで坑道内部への進入が可能になると考えていましたが、一方でその見通しに対しては慎重または否定的な意見も存在しており、そうした中で、私の判断を信じて刻む会の皆様が撤去作業の実施と、そのための費用投入を決断されたことは、非常に大きな決断であったと受け止めています。

いずれにしても、図面上の情報からは、沖のピーヤは側道(旧坑道)の直上に位置していると考えられており、仮に内部が泥などで完全に埋まっていない場合、障害物を除去することで側道(旧坑道)への進入経路を確保できる可能性が高いと思われました。

沖のピーヤ内部に堆積していた障害物は、主に金属製のパイプと木材で構成されていました。特に金属パイプはその重量が大きく、また木材についても水を吸収しているため、想定以上に重くなることが確認されました。

これらの障害物については、水中専用のレシプロソー(往復式電動のこぎり)を用いて切断しながら撤去作業を進めましたが、作業中に金属パイプが途中で落下するというアクシデントも発生しました。こうした危険性の高い重量物については、人力での対応が困難であると判断し、クレーン台船を用いた撤去に切り替えることとしました。

クレーン台船の運用には、移動費を含めて1日あたり約200万円の費用が必要となるため、予算の都合上、使用は1日限りとせざるを得ませんでした。それでもこの運用により、大型の鋼管を安全に撤去することができ、その後は人力による作業を引き続き行うことができました。

繰り返してになりますが、現時点で、刻む会の活動はすべてクラウドファンディングと寄付金による予算で運営がなされており、今回のクレーン台船の使用や継続的な撤去作業も、すべてこうした支援に支えられて実施されています。

人力での障害物の撤去作業が一か月以上におよんだころ、ついに水深32メートルの地点に斜坑が発見されました。

撤去作業にあたっていた作業ダイバーはジャングルジムのように折り重なった障害物の隙間を抜けて斜坑の入り口を見つけ、その内部に少し進入してその斜坑が続いていることを確認しました。

ダイバーは、ピーヤの水面からロープを降ろし、斜坑の入り口まで結びつけて経路を確保することに成功しました。

斜坑を発見したダイバーはその中を10メートルほど進み、内部が障害物で満たされておらず通過できそうであること、その先にも通路があることなどを確認したのち、

これ以上奥を自ら探索することは危険であると判断して、以降の調査を探検チームに託しました。

この発見をもって、6月中旬の潜水調査は大きな期待をもって迎えられることとなったのです。

我々は、大きな期待を胸に6月18日と19日の潜水調査の日を迎えました。

今回の調査では、ついに炭鉱坑道内に本格的に立ち入ることが可能になるのではないかという、重要な節目となる可能性がありました。

事前の調査や測量結果に基づき、想定される最大水深は約34メートルとされていましたが、安全管理の観点からやや深めに見積もり、平均水深を35メートルとして潜水計画を立案しました。

この水深においては、呼吸ガスに含まれる窒素および酸素が加圧環境下で麻酔作用を及ぼすことが知られており、水深30メートルを超えると認知能力や判断力の低下、いわゆる「窒素酔い」のリスクが高まることが報告されています。

これを踏まえ、今回の潜水ではリブリーザーの希釈ガスとして「トライミックス(ヘリウム・酸素・窒素の混合ガス)」を採用することとしました。

また、安全対策の一環として、緊急用の純酸素シリンダーを水深6メートル地点にある潜降用ロープに結び付け、緊急浮上時の対応にも備えました。

潜水の準備を整え、いよいよ潜降を開始しようとした矢先、ピーヤ外部から器材を受け渡す際に、誤ってリールの1つをピーヤ内に落下させてしまうというトラブルが発生しました。

この日は沖のピーヤから坑道への潜水を初めて実施する日であったことから、「これは、急いで奥に進まない方が良い、というお告げかもしれない」とも思い、初日はもう一つのリールを使い切る範囲までだけを進む方針としました。

ピーヤの上部から中部にかけては、あらかじめ投入された凝集剤の効果により50センチ~1メートル程度の透明度を確保できました。しかしながら、ピーヤ下部に至ると透視度は依然と同じ約10センチメートルほどで、実質的に視界ゼロに近い状態となっていました。

こうした状況の中でも、事前に作業ダイバーによって経路がロープで確保されていたため、複数のタンクを携行した状態でも比較的スムーズに斜坑の入り口、そして斜坑から次の区画に移る箇所まで到達することができました。

斜坑の先には金属製の構造物が確認されました。視界不良のため詳細は不明ですが、形状からは扉の外枠の上端に類似していると推測されました。開口部は狭く、人が横向きになってようやく通過できる程度の隙間しかありませんでしたが、接触しながらも体を滑り込ませて通過に成功しました。

通過直後の空間は部屋であるだろうというような事前情報がありましたが、視界が悪かったこと(5センチ~10センチほど)、いずれにせよ遺骨があると推定される場所はさらに先であることから、その区画の詳細の調査は行わず、優先して直線経路の確認を行うこととしました。

そのまま直進を続けると、地形や進行方向から判断して、おそらく旧坑道に入ったものと推測されました。ここからは視界がわずかに改善し、おおむね1メートル程度の透視度が確保されました。

視界はわずか1メートル、それも何かに触れたり巻き上げると視界はゼロになるという不安定な環境ではありますが、長生炭鉱の調査を開始して以来の最も良好な状態であるとも言えます。

視界がある程度確保されたことにより、作業は極めて効率的に進行し、リール一つ分のラインを短時間で延ばし切り、あまりに時間が早かったためにスプール1個を追加してさらに延長しましたが、それでも予定時間より大きく前倒しての潜水を終了することができました。

当初の潜水開始直後にリールを1つ失ってしまったことは非常に残念でしたが、坑道内部への有効な進入ルートを確保し、かつ坑道がさらに奥へ続いていることも確認できたことは、大きな成果と言えます。この成果により、翌日の調査への期待は一層高まりました。

2日目の調査では、安全管理上の制限を自らに課す目的で、この日に携行するリールの長さを200メートルに設定しました。

前日の調査において、展開したラインの距離はおおよそ100メートル強と推測され、これに200メートルを加えた場合、全体の移動距離は約300メートルに達します。

この「300メートル」という距離は、リブリーザー機材が水中で万が一故障した際に、緊急用として携行している2本のバックアップタンクのみで安全に帰還できる限界距離と見積もられており、潜水行動範囲の安全確保を目的としてこのような制限を設けました。

潜水を開始すると容易に昨日に到達した地点まで戻り(一度通過した区画の視界は当然ゼロとなっており、昨日から今日までで視界は回復していませんでした。)、ラインの終端に到達後、新たなリールを接続してさらに前進を開始しました。

進行当初の透視度はおおむね1メートル程度でしたが、旧坑道は徐々に下っていき、進行距離が約50メートル、水深40メートルに達したあたりで、視界が劇的に改善する瞬間がおとずれました。

水深約40メートル以深の区域では、明らかに塩分濃度の高い層が形成されており、これにより海水が混入していると推定されます。ただし、完全な海水であるのか、あるいは淡水と混ざり合った汽水であるのかについては、現時点では確定できていません。

この塩分濃度の高い層に到達すると、水中の透明度は大幅に向上し、透視度は少なくとも5メートル以上あるものと見られました。視界が開けることで、坑道内の構造物や壁面の状況を詳細に観察することが可能となりました。

さらに前進を続け水深42メートルに到達すると坑道の傾斜は完全に水平となり、その内部空間は完全に海水で満たされているように見受けられました。

海水層には浮遊物や懸濁物が一切確認されず、水は極めて透明度が高く、坑道内部の構造を明瞭に視認することができました。

透視度の劇的な改善は大きな喜びである一方で、当初の予想より約10メートル深い水深に達していることが新たな懸念材料となりました。

この水深では高圧環境下でのリスクが高まるため、ガス管理および滞在時間に対するより厳密な対応が必要であると認識しつつ、慎重に前進を続けました。

透明度が改善された直後、視界内に門のような構造物が出現しました。

そのまま通過を試みましたが、通路は非常に狭く、複数回試行したものの通り抜けることができず、その過程で周囲の水が濁ってしまいました。、持っていっているタンクを片方外して通過することとしました。

このため、携行していたタンクのうち片方を一時的に取り外し、通過を試みることとしました。タンクを外さずに身体を強く押し込めば通れる可能性もありましたが、構造物への物理的刺激による崩落や、通路閉塞のリスクを回避するため、安全を優先した対応です。

門の内側には細い柱が構造物を支えるように設置されており、倒壊を防ぐためにも細心の注意が必要であると感じました。

しかしラインの取り付けに適した箇所が見当たらなかったため、やむを得ず柱に仮止めを行い、すぐに他の安定した位置にラインを移設し、テンションをそちらに移動させた上で、前進を再開しました。

視界の良好な状況下では作業効率が大きく向上し、調査はこれまでにない速さで進行しました。その後、再び半壊した門状の構造物が出現しましたが、こちらも慎重に通過することに成功しました。

さらに進行すると、前方に坑道が左右に分岐している地点が確認されました。

この瞬間、ついに炭鉱に進入することに成功したのだという実感と達成感を強く覚えました。

ただし、使用していたアクションカメラのバッテリーがこの地点に到達する直前に切れてしまったことは、記録上大変残念な結果となりました。

分岐点は左右に分かれており(帰還してから地図を確認したところ、もしかすると直進路もさらにあり、十字路だった可能性もあります。)、まず右側の通路の調査を選択しました。

右側の通路を進むと、内部にはレンガ造りの壁などの構造物が確認されましたが、およそ70メートル進んだ地点で石が積まれた行き止まりに到達しました。

この時点で、右側の通路が公式図面上でも行き止まりであることに思い至り、方向転換を決定しました。

通常の精神状態であれば左側から探索を始めていたと思うので、やはり少し緊張していたのかもしれません。

岐点まで戻り、今度は左側の通路の調査に着手し、およそ20メートル分のラインを追加で展開しました。

しかしその時点で、ダイビングコンピューターに表示されたTTS(Time to Surface、現在直上に浮上を開始したとして、浮上および減圧に必要な時間)の表示が約50分となりました。

また、Δ+5(その場に5分留まった場合の、TTSの変化量)の表示が+8分であったため、直ちにピーヤに戻りはじめたとしても約100分の減圧時間をかけて浮上することになり、トータルのダイブタイムが200分ほどになる見込みとなりました。

当初、「2時間(=120分)程度の潜水予定」と共有していたことから、それを超過した状態でピーヤ下部まで戻っていない場合、地上班に不要な懸念を与える可能性があると判断しました。反対に、ピーヤの下部まで戻っていれば、排気の泡やロープの動きによって、無事帰還中であることが確認されると考えました。

以上の理由から、この地点で調査を終了し、帰還を開始する判断を下しました。加えて、携行していたリールもほぼ使い切っていたため、総合的に見て妥当な判断であったと考えています。

最終的に今回の潜水調査は、坑道底部での滞在時間が約100分、減圧時間も約100分の、総潜水時間はおよそ200分となりました。

潜水を終えた後、我々はピーヤを離れ、海岸に戻って遺族の方々および報道関係者の皆様に対して、調査結果の報告を行いました。

今回の調査によって、明確に「炭鉱内部への進入が達成された」と判断できる段階に至ったと考えています。

次回の潜水調査では、坑道内部に緊急用のバックアップタンク(ベイルアウト用タンク)を設置する工程から始め、その後、底部の滞在時間が150分、減圧時間215分、合計で6時間超という長時間の潜水計画を実施する予定です。

これまで積み重ねてきた調査の結果をふまえ、次回はいよいよ遺骨の回収に至る可能性が高まっていると認識しており、次回の潜水調査実施日を慎重かつ確実に迎えるための準備を進めています。

前回調査の成果を踏まえ、本調査は以下の二段階で実施しました。

まず、2025年7月30~31日および8月6~8日にかけて安全確保のための設備設置と準備を行い、続いて8月25~27日には、2月の調査でも共に潜水した韓国人ダイバーのKim Kyungsoo氏および Kim Su Eun氏を招き、遺骨の捜索と測量を進める計画を立案しました。

特に安全管理面では、水深約6メートル以浅における長時間の減圧(100~150分程度)を想定し、減圧作業を円滑かつ確実に行うための「減圧ステーション」を新設しました。

本設備には予備タンクや装備を設置するとともにダイバーが深度を安定的に維持できる構造とし、さらに昇降を可動式とすることで6メートルから水面まで任意の深度に移動可能としました。

これにより、潮汐に合わせた減圧深度の変更や、水面準備にも使用できるようにするなど、安全性と利便性の両立を図っています。

韓国人ダイバーとの共同作業にあたり、言語面はやはり難しい問題でした。

複雑な工程や新設設備の運用確認は事前に完了させ、一方、韓国チーム滞在中は複数名で実施した方が効率的な作業――すなわちタンクの奥部搬入、測量、捜索――を優先して進める方針としました。

すなわち、下記のとおりです。

【韓国チーム来訪前に実施するタスク(2025年7月30~31日、8月6~8日)】

【韓国チームと共に実施するタスク(2025年8月25~27日)】

この期間に予定していた潜水調査は、接近していた台風による南風の影響で波が高く、ボートでピーヤに近づくのが困難であると判断したため中止としました。

一方で、追加したベイルアウト用タンクや減圧用器材のセットアップ、器材の設置準備、各種ガスの充填といった作業に多大な時間を要し、結果的に丸3日ほどを費やしました。そのため、この間に潜水を実施できなかったことは、結果的に準備を漏れなく完成させる上で有益であったかもしれません。

台風の影響が収まり、ようやく潜水が可能な状況となりました。

私の潜水に先立ち、以下の配置でタンクを沈めていただき、タスク実施や緊急対応のための準備を整えました。

【水深6メートル】

【水深21メートル】

【ピーヤの底(坑道への入口)】

設置した酸素タンクのレギュレーターにはQC6コネクターおよびインフレーターホースを追加し、独立した外部ガスとして直接呼吸できるだけでなく、リブリーザーのデュリュエント系統および酸素系統の双方に接続可能としました。

ベイルアウト用タンクは「緊急時専用」であるため、長生炭鉱の調査が完了するまで長期間残置する想定としました。このため、アルミニウム製タンクの腐食を防ぐ目的で、犠牲陽極としてマグネシウム棒を取り付け、異種金属接触腐食(ガルバニック腐食)の作用を利用してアルミニウム側の損傷を抑える工夫を行いました。

重ねてになりますが、これらの設置用タンクや付帯機材はすべて、市民団体が主導するクラウドファンディングや寄付によって賄われています。

賛否両論のある取り組みであることは存じていますが、多くの人々の関心を集め、これだけの規模の準備を可能にした点は特筆すべき成果といえます。

当初の計画では、タンク搬入と記録撮影に専念する予定でした。しかし潜水前日、市民団体から「本坑道への到達を試みてほしい」との強い要望が寄せられたため、急遽計画を変更することとしました。

8月6日の潜水では、リストリクション(通過困難な狭窄部)まで緊急用タンクや撮影機材、鋭利な構造物が多い坑道で使用するためにラインを太いものに入れ替えたリールを2個搬送しし、カメラ機材を含めた装備をそのまま水中に残置。

8月8日にそれらの一部を回収しつつ奥部を目指す計画としました。

撮影機材としては、OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II と Nauticam製水中ハウジングを使用し、RGBlue製ライトを三脚固定で2灯、INON製の大型水中三脚も併用しました。

これら大量の機材の運び方は色々と考えましたが、最終的にはメッシュバッグ2つに分け、抱えるようにして搬入しました。

重量と点数の多さに難渋しましたが、ピーヤ底部から坑道奥へ3往復し、無事にリストリクション手前まで装備を搬入することに成功しました。

浮上時には減圧ステーションは良好に機能し、安定した環境で減圧を完了することができました。

ただし、深度調整や水面待機中のサポートチームとの連携には課題が残りました。

サポート側が毎回潜降して調整を行う必要が生じたため、今後はより効率的な運用方法を検討する必要があると思われました。

韓国チームが来日する前の最後のダイビングとして、8月8日には計画変更後の予定に従い、本坑道への進入と撮影を実施しました。

潜水開始直後、ピーヤ内部に多数残っている錆びた金属片によりドライスーツが損傷し、水漏れが発生しました。この時点で潜水中止も検討しましたが、以下の理由により継続可能と判断しました。

これらを踏まえ、安全上致命的なリスクはないと判断し、潜水を継続しました。

以降は順調に進み、前回残置したタンクやライト、カメラを回収して奥へと進行しました。

旧坑道側から本坑道へ進む途中、大型のゲート状構造物を発見しました。これは操業当時を想起させる遺構と言え、歴史的価値の高い発見といえます。

ゲートの撮影を終え、門の開口部を通過して進むとT字路に到達しました。事前に確認していた操業時の地図を踏まえると、ここが本坑道であると判断しました。

本坑道の左側(=浜に戻る方面)は崩落しているのがT字路からも見えましたが、右側はT字路からは奥が見えない、すなわち通路が続いていると思われました。

崩れていないと思われるT字路の右側(=坑道の奥の方面)に行ってみることにしましたが、10メートルほど泳ぐと残念ながらこちらも先で崩落しているのが目に入りました。

右側奥でラインを固定・処理したのち、左側崩落地点の確認を試みましたが、ライン設置作業やパーコレーション(泡による堆積物の落下)で視界が急激に悪化。

8月末の調査も控えていたため、この段階で引き返す判断を下しました。

帰路では徐々に体温の低下を感じたので速やかにピーヤ底部へ戻り、減圧を開始しました。

水深21メートルで携行していたヒーター用バッテリーを使い切ったため、予備バッテリー搬入を依頼すべく、鈴を結びつけた連絡ロープを鳴らしました。

しかし、サポートチームはこれを「緊急信号」として認識できず、実際に合流できたのは40分後、水深6メートルまで浮上し、さらに少し経過した時点でした。

水面での確認の結果、鈴の音には気づいていたものの「緊急事態」として認識されていなかったことが判明しました。この点は大きな課題であり、次のように考察されます。

今後は「何度も鳴らせば緊急事態」といった単純かつ即時対応可能なルールを設定する必要があります。

それとともに、緊急事態が発生したかもしれないと自己判断し、即行動できるよう、チーム全体をアップデートしていかなければならないと考えました。

8月25日からは、前述のとおり韓国人ダイバー2名(Kim Kyungsoo 氏、Kim Su Eun 氏)との共同での潜水を予定していました。しかし直前の8月20日、私が左腕を痛めてしまい、潜水に参加できない状況となりました。このため調査自体の中止も検討しましたが、以下の理由により、両氏のみで潜水を実施する判断を下しました。

ただし、当初の計画を一部変更し、8月25日と26日に潜水を行い、27日は休息日とする日程へと修正しました。

2人が潜水の前日に宇部へ到着後、これまでの調査結果やピーヤ内に新設した設備、タンクの設置状況、各作業手順について詳細に説明を行いました。そのうえで器材の準備を進め、調査本番に備えました。

ところが準備の最中、ピーヤ内で作業していたダイバーから「ピーヤ底部から斜坑へ続く経路に鉄管が滑落している」との報告が寄せられました。

「通過はかろうじて可能」との意見でしたが、もし潜水中に同様の事象が発生していれば、浮上経路が閉ざされる重大な危険性を孕んだものでした。

この出来事は、ピーヤ内部に依然として大量の鋼管や木材が不安定に堆積している現状を改めて浮き彫りにしました。

このリスクは、「把握していたものの、予算面からリスク回避が実施できなかったこと」の一つで、今回の滑落は今後も起こり得る事態であり、予算の限界と課題を感じさせる出来事でした。

25日の潜水は、下記を目的と定めました。

潜水開始後、懸念されていた滑落した鋼管の通過に苦戦しましたが、無事に突破することに成功しました。

その後、前回に水中に沈めていたタンクを確認すると、マグネシウム棒の腐食が予想以上に進行していることが判明しました。

さらに、前回の調査において、わずか1日半ほど設置していたライトやプラスチック製リールに金属皮膜(虹色皮膜)が形成されていた事実とあわせて考えると、坑道内の水には高濃度の金属イオンが含まれていると推測されました。

特に、プラスチック製器材にも金属皮膜が沈着していた点は注目に値します。これは単なるアルミ酸化被膜ではなく、鉄やマンガン、あるいは酸性鉱山廃水(AMD)由来の硫酸イオンを含む金属成分が水中に溶出・沈着している可能性を示しています。

一般的に考えると、急性中毒を起こす可能性は低く、たとえ少量を誤飲したり継続して潜ったとしても慢性毒性に至る可能性は低いと推定されますが、金属汚染水への繰り返しの曝露は中毒以外にも刺激性接触皮膚炎などを引き起こす懸念があるため(実際に、今回皮膚のかぶれを起こしていました。)、一定回数潜水した後には休止期間を設けることが望ましいと判断しました。

200分に及ぶ潜水の末、ダイバーが浮上すると歓声が上がりました。

坑道内で遺骨を発見し、ついに引き上げに成功したのです。

引き上げられた3本の遺骨は炭鉱の水で黒く染まっていたものの、損傷はほとんどありませんでした。

「嬉しい」という表現は相応しくない場面かもしれませんが、「遺骨を見つけ、最初の一本を持ち帰る」という第一歩になる行程を達成できたこと、関係者の30年以上にもわたる努力がようやく報われたこと、そして哀しい事故を少しでも明るい結末に転じられたのではないかと思うと、深い感慨を覚えました。

遺骨は事前の取り決めに基づき、帰還後すぐに宇部警察へ引き渡され、科学捜査研究所での鑑定に供されました。

これは、発見された骨が人骨かどうかを確認し、事件性を排除したうえで身元照会を行うという、一般的な手続きに準じています。

2日目となる26日の潜水では、前日に続く遺骨の収容と、未実施であった測量を実施しました。その過程で、坑道内のさらなる撮影を行いました。

撮影された遺骨は、亡くなられた当時の姿をそのまま留めているように見え、「遺骨」というよりも「ご遺体」と表現する方が適切に感じられるほどでした。その中で人間の頭蓋骨を新たに発見し、引き上げに成功しました。

前日に発見された遺骨も人骨であることは間違いありませんでしたが、頭蓋骨の発見は特に衝撃的でした。

まさに「人間」が水中に沈んでいるという事実を突きつけられ、調査に携わる者として強い感情を抱かざるを得ませんでした。

なお、警察の科学捜査研究所による鑑定の結果、骨は全て人間のものであり、8月25日に発見された3本の遺骨は上腕骨・大腿骨・橈骨、8月26日に収容された遺骨は頭蓋骨および歯(下顎部を除く)であることが確認されています。

次回調査は、2026年1月末から2月初頭を目途に、海外から複数のダイバーを招き実施する予定です。今後のためにこのような厳しい環境への潜水経験を日本人にも積んでもらい、後にチームメンバーになれればという思いはありますが、現時点では参加の実現が難しい状況です。

予定している参加者は以下の通りです(A→Z)。括弧内はイングリッシュネームです。

なお、Por 氏と Victor 氏は、以前に私が南大東島で行った水中洞窟調査にも同行してくれたダイバーです。

また、Mikko Paasi 氏は、2018年にタイ・タムルアン洞窟で13人が閉じ込められた際、国際レスキューチームの一員として救出に貢献したダイバーの一人としても知られています。

このように、世界各地から信頼できる仲間を招き、共に潜水調査に臨める国際的なコミュニティを築けていることを非常に心強く思います。一方で、同じように「必要な場面で呼ばれる存在」であり続けるためには、自らも不断のトレーニングと準備を怠らないことの重要性を改めて実感しています。

次回の具体的な作業内容はまだ最終決定には至っていませんが、少なくとも今回発見・確認された遺骨の収容は必ず実施したいと考えています。今後も調査を継続していくので、よろしくお願いします。

潜水調査が開始され、炭鉱の入り口の発見に成功したことで、長生炭鉱はにわかに注目が集まり始めました。

それに伴い、様々な意見が寄せられるようになりましたが、既に検討済みの内容などをはっきりとさせておいた方が良いと考え、ここに記述しておくことにします。なお、これらの回答は、専門的な分野については、それぞれ専門家や現在も実務に従事している方の意見を聞いた上であることを付記します。

なお、我々の役割は潜水調査であって、長生炭鉱の社会的意義や理由などについて論じる立場に無いため、潜水調査に関することに対してのみを記述しようと思います。

長生炭鉱において潜水調査を実施するにあたり、以下の3点が主なリスクとして想定されます。

以下に、それぞれのリスクに対する対応方針と考え方を示します。

1.視界不良(水中の濁り)

現時点では、視界の極めて悪い区間については、幸いにも既に通過済みで経路の確保を完了し、大きな支障には至っていません。

これまでも透視度の低さは作業や調査の進行に影響を及ぼす要因ではありましたが、致命的な障害とはなっていません。

一度通過した箇所には、ラインを設置することで進路を明示しており、仮にこの先で視界が悪い区間がまたあったとしても、複数回の潜水を重ねることで到達距離を延ばすは可能であると考えています。

また、透視度の低い環境や、容易に視界が悪化する環境における潜水については、私自身がこれまでに多数の経験を有しており、対応可能であると考えています。

2.崩落の危険性

崩落のリスクは、以下の3つの地点に分けて考えることができます。

① 坑道入口部の崩落

今後の潜水開始地点として想定されている場所ではないものの、坑道入口は空気中に露出、あるいは空気に近い位置にあり、また、坑道の水位の変化によって濡れた状態と乾燥した状態を繰り返す環境にあるため劣化が進みやすく、ある程度の期間で崩壊すると予想されます。

一度崩落が発生すると、再度開口するための工事をするのは困難であるため、歴史的な遺物としてのとらえ方などを踏まえると、保存措置を講じることには一定の意義があると考えられます。

② 坑道内部の通路の崩落

坑道内部で呼吸により発生する排気の泡は、短期的にはその刺激による崩落を誘発するおそれがあり、また中長期的には泡が坑道内の天井部に滞留することで支持構造の安定性を損ねる可能性があること、泡に含まれる酸素が構造材(特に木材)を劣化させる可能性があります。

このため、当調査ではリブリーザー(呼吸ガスを循環再利用し、水中に排気を出さない潜水器材)を使用しています。リブリーザーでも水深変化に伴って少量の排気泡は発生しますが、通常の潜水方式に比べて影響を大幅に軽減することができます。

ただし、崩落のリスク自体はリブリーザーを使用しても完全に排除することはできません。

また、調査期間が延びると坑道内に泡が長期間蓄積され、リスクが累積していく懸念もあるため、調査期間は集中させ、短期間で成果を得ることが望ましいと考えています。

③ ピーヤ下部の構造物の崩落

ピーヤ下部には、鋼管や木材などの障害物が堆積しています。

宇部市のダイビング事業者による協力のもと、人力でピーヤ内の障害物の引き上げを実施しました。その結果、現在は「障害物の隙間を縫って坑道に進入可能な状態」まで改善していますが、引っかかったような形で支えられているだけの木材や金属パイプ類の隙間を潜降していくことになるため、浮上時に接触すると崩落を引き起こし、最悪の場合、浮上経路を塞ぐ可能性があります。

リスクを無くすため障害物をすべて撤去することが望ましいですが、完全に除去するには予算上の制約があり、当面は「ある程度の隙間を確保する」範囲での対応となる見込みです。この問題は、予算の確保により解決可能なため、今後継続的に潜水を行う段階までに解消を図るべき優先事項の一つと考えています。

3.水深および遺骨推定地点までの長距離移動

これまでの潜水調査により、坑道内の水深はおおむね42~44メートルであることが分かっています。

遺骨が存在すると推定される地点までの正確な距離は不明ですが、事故当時の崩落地点までの距離は沖のピーヤから800メートルほどと考えられており、遺骨はその周辺、またはそれより遠い地点に遺骨があると想像されます(事故発生時、より手前で亡くなられた方もいると考えられます)。

したがって、「まず遺骨の一片でも収容する」という段階であっても、水深42〜44メートルの環境下で最大800メートルの移動が必要となります。

このような40メートルを超える水深環境に対応するため、今回使用するガス(緊急時用の呼吸ガスおよびリブリーザーで希釈用に使用するガス)としては、酸素と窒素に加えヘリウムを混合した「トライミックス」を使用することとしました。

これは、水深が30メートルを超えると、呼吸ガス中に含まれる窒素(および酸素)は麻酔様作用を示すようになり、いわゆる「窒素酔い」によって認知機能や判断力の低下を引き起こすためです。特に閉所・暗所・高ストレス下ではこの作用が強くなる傾向があることが知られており、安全確保の観点から、ヘリウムを含むトライミックスの使用が不可欠と判断されました。

移動に必要な時間については、テクニカルダイビングにおける標準的な移動速度である毎分10〜12メートルを基準に、毎分10メートルの遊泳速度として見積もりました(この速度は、経路確保用のライン設置が完了していることを前提としています)。これに基づき、800メートルの片道移動に要する時間は約80分、往復では160分となるため、今回は安全を考慮し、片道75分・往復150分を上限とする運用としました。

使用するリブリーザーでは、同じ水深に滞在する限りは基本的に酸素のみが消費されますが、機材の故障時にはオープンサーキット方式(タンクから直接ガスを吸い、そのまま水中に排出する方式)への切り替え(ベイルアウト)が必要になります。

水深43メートルでは、オープンサーキットでのガス消費はタンク1本あたり15〜20分が目安であるため、緊急時に備え、150メートルごとに予備のタンクを1本ずつ設置することとしました。なお、分岐箇所では両方向に設置する必要があります。

これらのタンクは、トラブルが発生しなければ使用されないため、基本的に調査終了までは設置状態を維持する予定です。加えて、アルミニウムタンクの腐食防止のため、マグネシウム陽極棒を装着し、犠牲防食措置を施しています。

また本来は、緊急時だとしても排気の泡を出さないために、ベイルアウト用としても予備のリブリーザーを用意することが望ましい環境ですが、予算等の制約から今回の調査では実現していません。

大深度に長時間滞在した場合、体内に蓄積された不活性ガス(主に窒素)を安全に排出するため、減圧が必要となります。

水深43メートルに150分間滞在した場合、必要な減圧時間は約215分(3時間35分)と算出されており、これは、調査後にピーヤ内にて215分をかけて段階的に浮上する工程が必要となることを意味します。

減圧を適切に行わずに急浮上した場合、減圧症(通称:潜水病)を発症するおそれがあり、血管内で不活性ガスが気泡化して詰まり、重篤な障害を引き起こす可能性があります。

このため、リブリーザーが故障した緊急時であっても減圧工程を安全に完了するために必要な予備ガスをピーヤ内に十分に準備し、また減圧時間中に滞在可能なプラットフォームをピーヤ内部に設置することとしました。

これらの工程を含めた総潜水時間は約365分(=6時間5分)となり、これは私が使用しているリブリーザーに搭載可能な二酸化炭素吸収剤の使用上限にほぼ等しい時間です。

万が一、この潜水範囲内で遺骨が発見されない場合、またはより奥にある遺骨の回収を試みる場合には、リブリーザーを2機携行することで対応可能と考えられます。

※ 一部のダイバーから、「水深40メートル程度ではトライミックスは不要ではないか」「この水深には慣れているダイバーも多い」との意見が寄せられました。しかしながら、以下の理由によりトライミックスの使用を必須としています。

これらを踏まえ、今回の潜水調査では、高コストではあるものの、安全のためにヘリウムを含むトライミックスを使用することとしています。

Copyright @一般社団法人厚生増進会

This site is protected by reCAPTCHA and the Google

Privacy Policy and

Terms of Service apply.