Hitachimaru Wreck Exploration Project

「常陸丸」は、日露戦争中の1904年、ロシア帝国ウラジオストク艦隊の攻撃により撃沈された日本の大型貨客船です。この海戦において同船は1000名を超える犠牲者を出し、日本近代史における最大級の事件の一つとして記録されています。

沈没から長らく、その正確な位置は不明とされてきましたが、2023年、BS-TBSの調査により水深約80メートルの外洋海底に沈む船体が発見されました。しかし、同船は潮流や波浪の影響を強く受ける外洋域かつ深度の高い海域に位置しており、本格的な潜水調査はこれまで一度も行われていません。

私たちは、日露戦争から120年、第二次世界大戦(太平洋戦争)終戦から80年という節目の年にあたる2025年度に、この歴史的戦跡に直接潜水し、現状を記録・検証する調査を実施することを決定しました。

本調査は、沈没当時の状況や構造の保存状態を明らかにするとともに、戦没者慰霊と海洋文化遺産の保全に資する貴重な機会だと考えています。

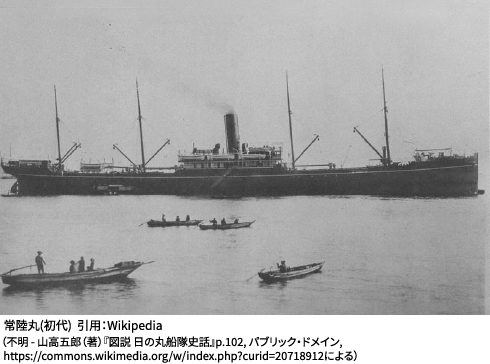

常陸丸は、1898年8月16日に竣工した日本郵船所有・運航の大型貨客船であり、日本で初めて総トン数6,000トンを超えた国産商船として、我が国の造船史において重要な位置を占めます。竣工後はヨーロッパ航路に就航し、国際的な旅客・貨物輸送を担っていました。

1904年2月、日露戦争の勃発により、日本陸軍の御用船として徴用され、兵員や物資の軍事輸送に従事し、同年6月15日、玄界灘においてロシア帝国のウラジオストク巡洋艦隊(通称ウラジオ艦隊)の攻撃を受けて沈没することとなりました。この海難は「常陸丸事件」と呼ばれています。

1904年6月15日、常陸丸は輸送指揮官・須知源次郎中佐の指揮のもと、同型規模の輸送船「佐渡丸」と近接して航行中、玄界灘においてロシア帝国のウラジオストク巡洋艦隊と遭遇しました。両船は敵艦から砲撃を受け、常陸丸は逃走を試みたものの機関部に被弾。航行不能となった後、接近した敵艦からの激しい砲火にさらされました。

その結果、戦死者は自決者を含め約1,091名にのぼり、生存者はわずか147名にとどまりました。犠牲者には、砲撃による戦死だけでなく、切腹や拳銃による自決、海への投身による自死も含まれていたと伝えられています。

一方、佐渡丸も同日にウラジオ艦隊と遭遇し、非戦闘員の退去を勧告された後に砲撃を受けて航行不能となり、漂流の末、沖ノ島に漂着しました。佐渡丸では236名が戦死し、694名が生存しています。

この二隻を襲った一連の出来事は「常陸丸事件」と呼ばれ、当時の日本社会に大きな衝撃をもたらしました。

撃沈された常陸丸は、長らく正確な位置が分からず、公式な調査も行われないまま時が過ぎていました。

その中で2023年、BS-TBSの企画において、地元漁師からの情報などを手がかりにROV(水中ドローン)による海底遺跡の探索が実施され、その中で、玄界灘の外洋・水深約80メートルの海底で沈没船体が発見され、その後船体は常陸丸であることが同定されました。

ROV映像では、船体が一定の原形を保っていることが確認され、内部には遺品や遺骨、積荷が残されている可能性が示唆されました。

しかし、発見地点は潮流の速い外洋域であり、水深も深いため、潜水による詳細な調査は行われず、その後も現状は把握されないままとなっていました。

そのような中で2025年、福岡市に所在するDivingBase JOINT代表・寺澤淳二氏から、常陸丸の所在についてDIVE Explorersの伊左治を含む何名かに情報提供があり、これを受けて直接ダイバーが潜水する計画が立ち上がりました。

同年7月、船長の寺澤淳二氏、ダイバーの大濱裕次氏、加藤大典氏、清水淳氏およびサポートの誉田康平氏および木下直樹氏によって初回の潜水が行われ(この潜水には、私は参加していません。)、無事に常陸丸へに到達に成功しました。

現場は外洋かつ水深約80メートルという過酷な条件であり、海底での滞在時間は極めて限られましたが、潜水手順の確立とともに、船首および船尾部分の初の有人撮影が実施されました。

私、伊左治は、常陸丸を「歴史の証人」と捉えており、その潜水調査に臨むにあたっては、船の歴史的背景に触れ、理解することが不可欠であると考えています。

レック(沈船)への潜水は、単に水中景観を楽しむだけでなく、その船が歩んだ歴史に「潜る」行為でもあります。調査の意義を深めるためにも、そして潜水者としての経験をより豊かなものとするためにも、背景理解は欠かせません。

こうした考えのもと、初めて常陸丸の姿を記録したBS-TBS番組の制作会社の方々、BS-TBS番組において船体の同定を行った水中遺跡研究者の佐々木ランディ氏(帝京大学准教授、2025年8月現在)、そして遺族会代表の方などと連絡を取りました。(※ 正式には、100周年をもって遺族会は解散しており、有志が集まって活動をしているということでした。)

その中で、水中遺跡としての価値、戦争遺構としての意義、遺族や関係者の想いなど、多様な視点や要望を伺うことができました。

また、2025年8月の調査にあたっては、共に潜水を行う清水淳氏が運営するダイビングサービス「マリーンプロダクト」のゲストである誉田康平氏および木下直樹氏より、陸上および水中でのサポートをいただけることとなりました。ここに記して深く感謝申し上げます。

潜水に先立ち、2日前から器材の準備を開始しました。今回の潜水は水深約82メートルに及ぶため、トライミックスや減圧用のガス、さらにサポートダイバーのための準備が必要となり、ゼロからの準備には丸一日以上を要しました(充填を担当していただいた清水さんありがとうございました。)。

探検活動においては、こうした準備作業、さらに「準備をできるようにするための準備」が極めて重要です。私は、「実際に潜るのは探検の20%に過ぎない」という持論を持っていますが、今回の作業を通じ、準備力のさらなる向上が必要であると改めて認識しました。

今回は私はリブリーザー、バディの清水淳さんはオープンサーキットでしたが、今回の装備構成は以下の通りとなりました。

初日は、船体中央部の船倉への進入(ペネトレーション)を目的としました。事前に「常陸丸には自転車が積載されていた可能性がある」との情報を得ており、遺品や積荷の確認も念頭に置いていました。

ROV調査で「船倉が残存している」との情報を得ていたため、船体中央部を狙って潜水することとし、船体に錨を当てて破損させないよう、玄界灘を知り尽くしたダイビングガイドである寺澤氏が船長として最新の注意を払いながら錨を投入しました。

潮流に逆らいながら潜水を開始して10分後、取りついた常陸丸の甲板は半ば崩壊し、船体には大量の漁網や釣り糸が絡みついており、水中拘束のリスクが極めて高い環境でしたが、なんとか常陸丸内部への進入に成功しました(動画をご覧ください。)。

内部では積荷の確認には至らなかったものの、ボイラーや配管の構造を確認でき、探索した区画は船体中央から船尾寄りの船倉であると推定されました。

2日目は、今後他の潜水者が調査を行う可能性も考慮し、船体全体の把握と記録を目的としました。バディの清水氏と協議のうえ、水中スクーターを用いて船体全域を巡回し、撮影と記録を実施することとしました。

調査の過程で、多くの窓がある司令部と思しき部屋(動画参照)や、日常的に使用されていたと考えられる食器類などを発見・記録することができました。

食器からは在りし日にはここで人が過ごしていたことを感じさせられ、年月の経過とともに崩壊が進む沈船の現状を記録することは大きな意義を持つと改めて実感しました。

今回の調査では、各日の目標を概ね達成することができました。これは、バディの清水氏、船長を務めていただいた寺澤氏、サポートを担当いただいた木下氏・誉田氏、それぞれが自らの役割において“Strong”であったからだと思います。

私にとって潜水は目的を達成するための手段であり、単なる潜水行為を目的化することはありません。

「水深80メートルに潜る」ことと、「カメラを携行し、撮影というタスクを遂行する」ことの難易度は全く別のものです。

今回バディの清水さんとはお互い安心してタスクをこなすことができましたが、日本国内においても、こうした「水中でタスクを遂行できる」能力を持つ“Strong”なダイバーが増えることで、多様な場所での探検や調査がさらに進展していくと思います。

8月の潜水調査に関する報道など

2025年10月15日、常陸丸遺族会の方々に対し、今回の潜水調査の結果報告と撮影した水中写真の贈呈を行いました。

会場は、常陸丸事件で戦没された方々が祀られている靖国神社よりご厚意でご提供いただき、遊就館の参集殿にて開催されました。遺族会代表者をはじめ、戦没者の子孫14名が出席され、静謐な雰囲気の中で報告を行うことができました。

出席されたご遺族の中には、常陸丸事件当時の関係者から4代目・5代目にあたる方々もおられ、今回初めて常陸丸と関わったという方もいらっしゃいました。

私は折に触れて「自分のルーツや歴史を顧みたいと思ったとき、その記録が残っていることは素晴らしいことだ」と述べています。

記憶が薄れること自体は自然な流れですが、いつでも過去を振り返ることができるというのは、心を温めることだと感じています。私たちの活動によって残された記録や映像が、その一助となれば幸いだと思います。

今回の機会を通じ、遺族の方々や、毎年慰霊祭を執り行う靖国神社関係者の方々、船主の日本郵船の方々から、常陸丸にまつわる多くの貴重なお話を伺うことができました。

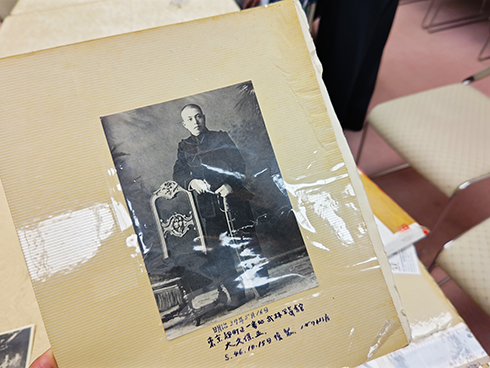

遺族会代表は、常陸丸輸送指揮官・須知源次郎中佐のご子孫にあたる方であり、さらに出席者の中には、連隊旗手であった大久保正(まさ)少尉のご子孫もいらっしゃいました。保存されていた当時の写真資料を拝見し、日露戦争時代の記録が100年以上の時を経てなお継承されていること、その歴史を守り伝えてきたご家族の努力に深い感銘を受けました。

保存されていたという当時の写真などを拝見させていただいて、日露戦争時代の写真がしっかりと残っていることに驚くとともに、それをずっと伝えてきたということにも感じ入るところがありました。

日本郵船さんからは、常陸丸の図面が日本郵船歴史博物にあるという話もいただき、今後の調査にも大いに役立つであろうと思われます。

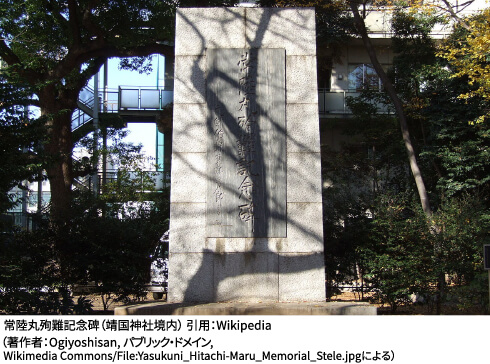

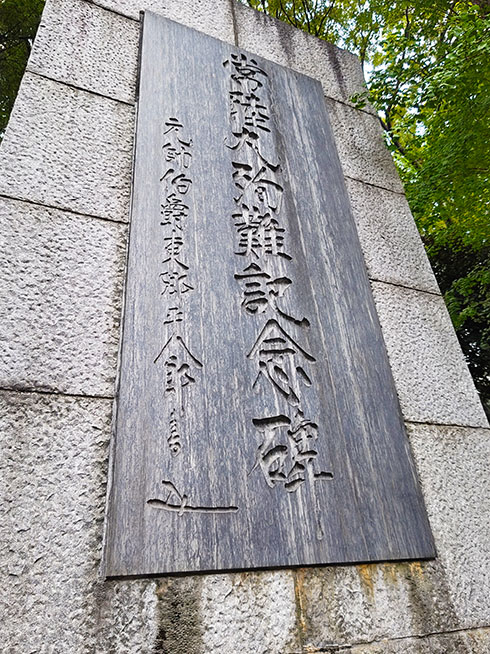

また、靖国神社の方からは常陸丸殉難慰霊碑の歴史についてもお話を伺いました。慰霊碑は常陸丸事件後、東京都千代田区の千鳥ヶ淵公園に建立されましたが、第二次世界大戦の終結後に撤去・破棄され、その所在は一時不明となっていました。

しかし、後年、九段下駅の建設工事中に土中から偶然発見され、再建立されることとなります。慰霊碑は破損した状態で見つかりましたが、継ぎ合わせと補修を経て、現在は靖国神社境内に再びその姿を残しています。

※ 写真の中央部が発見され補修された慰霊碑で、周囲の部分は再建立時に作られました。

常陸丸事件には様々な経緯や背景があり、評価の視点も多様ですが、歴史が紡がれ、受け継がれていくその姿を目の当たりにしたとき、自分自身は後世に何を残せるのかを深く考えさせられました。

Copyright @一般社団法人厚生増進会

This site is protected by reCAPTCHA and the Google

Privacy Policy and

Terms of Service apply.