South Daito Island Exploration Project

南大東島は沖縄県に属する離島で、太平洋の中央部に位置し、周囲約400kmにわたって他の大陸や島が存在しないことから、「絶海の孤島」とも称されています。

島の周辺海域は急峻に深くなっており、島から2km離れた地点では水深が1,000メートルを超えるとされています。

人口は約1,200人、直径6kmほどの小さな島であり、これまで他の陸地と地続きになったことがなく、20世紀初頭まで人類が居住していなかったこともあり、独自の生態系が育まれてきました。

かつては定期船のみが交通手段でしたが、現在では那覇から1日2便の航空便が運航されており、台風期を除けばアクセスは悪いというほどではありません。

南大東島は隆起環礁に分類され、地質は主に石灰岩で構成されています。

島の中央部は「幕内」と呼ばれる盆地地形となっており、島内には多くの地下鍾乳洞が存在するとの情報が寄せられていました。

我々は2023年2月14日、初めて南大東島に上陸し、現地の方々のご協力のもと、情報収集と探索を開始しました。徒歩による調査や聞き取り調査を経て、いくつかの水中鍾乳洞の存在を確認することができました。

これらの洞窟の多くは私有地内に存在しており、地底湖の周囲にはさとうきび畑が広がっています。これは、洞窟内の地下水が生活用水・農業用水として重要であり続けてきたことを示すものです。

2023年3月より、各洞窟の所有者および南大東村の許可を得て、水中鍾乳洞への潜水調査を開始しました。洞窟の多くは水面から地表面までの高低差が15〜20メートルありましたが、多くの場合、SRT(Single Rope Technique)を用いる必要はなく、比較的容易に水面までアクセスできました。

地底湖の水は非常に澄んでおり、流れはほとんど感じられませんでした。

水面は海の干満に応じて緩やかに上下しており、遅延的な変動から、海との間に比較的小規模な水路、または砂を浸透するような形で接続しているものと推察されました。

水中も極めて透視が高く、水の流れが非常に緩やかなためか、ストローなどの繊細な鍾乳石が崩れることなく残されており、外気に触れていない純白の鍾乳石群は極めて美しく、世界的にも価値のある水中鍾乳洞であると、我々は歓喜しました。

しかし、水の流れが極めて弱いということは、細かな堆積物であっても洗い流されずに残存していることも意味します。

我々の次の難敵は、水中に厚く堆積した、粘土質のシルトでした。

南大東島の主産業はさとうきびの栽培であり、その水源として洞窟の地下水は使われています。

従って洞窟の周囲はさとうきび畑であり、周囲の畑地から流入する「赤土」が水中を含む洞窟内に蓄積されています。

沖縄県の土壌は「赤土」と呼ばれ、非常に粒子が細かいことが特徴です。

そのため、一度水中に赤土が舞うとすぐに視界はゼロとなり、粒子の細かさから中々沈殿しないため、完全に透明度・透視度が回復するには1か月以上を要しました。

また、過去に誰も立ち入っていないため、天井や壁面にも大量のシルトが付着しており、地面のシルトを巻き上げなくても、呼吸の泡によるシルトの落下(パーコレーション)や、わずかな水流だけで真っ白に濁ってしまうという環境でした。

さらに、一部の洞窟では水中の通路が完全にシルトで埋まって塞がってしまっており、探検や調査が物理的に不可能となっていました。

これは水中探検の障害にとどまらず、シルトが詰まることによって地底湖の水源の枯渇によって農業に影響が出たり、あるいは地底湖の中の生態系が壊滅してしまったりという状況が見受けられました。

いずれにせよ、一度潜水を行うたびに1か月以上の間隔をあけないと透明度が回復しないため、探検は思うようには進みませんでした。

※ 動画に映っているのは、探検にご協力いただいた方で、伊左治ではありません。

2023年2月から開始した調査によって、我々は南大東島において100か所近いドリーネ(陥没地形)および洞窟、そのうち20か所以上の地底湖に潜水調査を実施することができました。これらの調査は、南大東島の様々な方の多大なご協力のもとで実施されました。

特に、現地でダイビングサービス「ボロジノDIVE」を運営する屋嘉比康太氏、島で「ホテルよしざと」を運営する山城大輝氏には、タンクの充填や新たな洞窟の発見など、多方面から継続的な支援をいただきました。

また、ケイビングガイドの東和明氏や、南大東村観光協会の桃原祥子氏、金城重機土木の山城冠智氏にも多大なご助力をいただきました。この場を借りて、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

調査の過程で、南大東島の水中鍾乳洞にはいくつかの顕著な特徴が明らかになりました。

調査の過程で、南大東島の水中鍾乳洞にはいくつかの顕著な特徴が明らかになりました。最大水深は概ね18メートル程度であり、水深7メートル付近に淡水と海水の境界(塩分濃度の変化層)が形成されていました。これは完全な淡水と海水の境界ではなく、塩分濃度の勾配があると推測されます。

このような地下水の層構造を把握できたことは、農業用水としての利活用を考えるうえで大きな成果であると考えられます。

新種(未記載種)も発見できそうに思えましたが、近い環境にある他の場所と比較すると、全体として生物相は非常に貧弱であり、複数の生物学者からは「赤土の流入による環境悪化の影響が強く疑われる」との指摘を受けています。

このため、今後は早期に水中生物の実態解明および保全措置に取り組む必要があると思われました。

洞窟の成因に関しては、水の浸食による発達ではなく、陥没(崩落)による形成であると考えられ、洞内水流による二次的な接続や拡大はほとんど認められませんでした。すなわち、個々の水中鍾乳洞は孤立した空間であり、広域にわたる洞窟ネットワークの形成は見られませんでした。

※ ただし、ごく細い経路では地下水は接続していると考えられます。

これらの調査を続ける中で、特に規模の大きな二つの水中鍾乳洞を発見することができました。

我々はその洞窟を、それぞれの鍾乳石の色彩にちなんで「白の洞窟」「黒の洞窟」と命名しました。

「白の洞窟」と「黒の洞窟」は、地理的には数百メートルしか離れていないにもかかわらず、内部の様相は大きく異なっていました。

「白の洞窟」では、鍾乳石が白色あるいは透明に近く、光を透過するような鍾乳石もあり、特異な形成をした鍾乳石が多く見つかりました。一方、「黒の洞窟」では鍾乳石が一様に黒色に変質しており、不気味さすら感じさせる異質な景観を形成していました。

この色彩の差異の原因は明確には判明していませんが、かつて南大東島がアホウドリの繁殖地であった歴史的背景を踏まえ、「黒の洞窟」周辺に営巣地が存在し、アホウドリの排泄物に含まれるリン酸成分等が長年にわたって鍾乳石に影響を与えた可能性が示唆されています。

実際、「黒の洞窟」の鍾乳石の断面を観察すると内部は白色であり、外層のみが変質または被膜によって黒化していることが確認されています。

また、「白の洞窟」の方が地形的にやや深く、水深13メートル付近には水面が滞留していた痕跡と思われる水平に削られたような鍾乳石が多数見られました。これは過去の地質時代における水位変動およびかつてこの深度において水面が長期にわたり安定して存在していたことを示唆していると考えられ、洞窟の形成史を理解するうえで貴重な手がかりとなります。

2023年から2024年にかけて行われた南大東島での洞窟の発見、調査、ならびに撮影に際しては、多くの方々にご協力をいただきました。

私が初めてテクニカルダイビングを学んだ関藤博史氏、水中探検家の広部俊明氏、スティングレイ・ジャパンの野村昌司氏および鈴木姉妹、ベントスダイバーズの大原拓氏、荻原庸介氏、久保彰良氏、水中写真家の清水淳氏などなど、多方面の皆様から多大な支援を賜りました。

中でも、水中写真家・清水淳氏によって撮影された写真はとても素晴らしいもので、現在公開されている本調査関連のページにおいても多数使用させていただいております。

また、清水淳氏とはこの南大東島の撮影をきっかけに様々な場所にご一緒させていただくようになり、探検を通して仲間ができたと望外の喜びであります。

2023年からの一連の調査において多くの成果が得られた一方で、島全体の地下空間を少人数で調査しきるには限界があることも明らかとなってきました。また、潜水環境の安全確保や地形測量などの技術面においても、より多くの人員・装備が必要とされる段階に到達していました。

こうした背景を踏まえ、2024年12月には海外から水中洞窟探検と測量のスキルを有するダイバーを招き、国際合同チームによる大規模な調査探検を実施することとしました。

これにより、未発見の経路の探検や測量、海洋洞窟の調査、陸地の未調査の陸上洞窟の探検、など、同時に多方面の調査を実施できる体制が整いました。

この調査に参加いただいた方々については、ページの下部に記しています。この場を借りて、ご参加に感謝させていただければと思います。

この大規模調査における主要な目的は以下と定めました:

特に、水中洞窟の測量とマップの作製は、日本には対応できる人間が少なく、また、私単独での実施は非常に時間がかかることから、今回の合同調査の中核的な課題として位置づけました。

この大規模な調査の結果、「白の洞窟」と「黒の洞窟」、そしていくつかの洞窟の測量を完了し、海洋の洞窟も調査をすることができました。

既に発見されていた海底洞窟のひとつは「ホワイトホール」と命名されており、真っ白な石灰岩により形成された奥行き約100メートルに及ぶ海蝕洞です。

開口部は水深約20メートルに位置し、内部は徐々に浅くなる傾斜構造を持ち、最奥部では湧水の影響により塩分濃度が低下していることが観察されました。

この現象は、陸地にある地底湖と海底洞窟が水理的にはつながっている可能性を示唆するものであり、地下水系の連結性の証拠として注目されます。

そのほかの海底洞窟についても複数の発見がありましたが、いずれも横穴が長いものではなく、島内まで水平に伸びる前に、縦に抜けてすぐに島を取り囲む岩場内の水面に達する縦穴が中心で、ダイバーによる奥行きのある探査は限定的でした。

今回の調査範囲は主に島の西側および南側、水深20メートル程度までに限られていたため、今後より深い水深に存在する洞窟に対しても調査を拡大することで、陸地との地下水路の接続を明らかにできる可能性があります。

また、南大東島における海洋洞窟内の生物相に関する調査は未着手であり、今後優先的に取り組むべき課題といえます。

2024年12月に行われた国際合同探検の様子と、南大東島の水中鍾乳洞の美しさは、NHKの潜水取材班によって記録されました。NHKの撮影班にはケーブダイビングの技術に精通したプロフェッショナルも多数所属しており、調査チームと連携しながら慎重に撮影が進められました。

水中鍾乳洞の探検や潜水にはジレンマが伴います。すなわち、その内部の美しさを多くの人々と共有したい一方で、人間が洞内に立ち入ることで、その繊細な環境が損なわれてしまうという現実があるのです。

そのような状況において、現在の姿を高品質な映像で記録として残すことは、極めて重要な意味を持つと考えています。

その撮影を、日本を代表するメディアであるNHKと協力して行うことができたことは、探検家として大変光栄な機会であり、また今後の自然保全啓発活動にもつながる意義深い取り組みであったと感じています。

南大東島における水中鍾乳洞の撮影は、洞窟内に堆積したシルト(微細な堆積物)の影響により、極めて高い難易度を伴う作業でした。

通常の水中環境であれば、撮影に失敗したとしても繰り返し挑戦することが可能ですが、本島の水中鍾乳洞では事情が異なります。

数分間同じ地点に滞在しただけでも、呼気の泡やわずかな水流によって天井や壁からシルトが剥離・落下する「パーコレーション」と呼ばれる現象が発生し、それによってすぐに濁ってしまうとともに、一度濁った水が元の透明度に戻るまでには約1か月程度の時間を要するため、同一箇所での再撮影は一か月後となってしまいます。

そのため、我々およびNHK 潜水取材班は、事前に陸上での綿密な打ち合わせを重ね、各撮影を「一発勝負」として臨む体制で作業を実施しました。

このような条件下で撮影された映像・写真は、その貴重性と意義において極めて高いものと評価できます。

今回の既存の洞窟に対する撮影活動と並行して、新たな水中鍾乳洞の探索および潜水調査の撮影も試みました。

初めて潜水を行う洞窟環境は、未踏であるがゆえに壁面・天井・底面のすべてにシルトが厚く堆積しており、わずかな接触や水流によって容易に視界がゼロになる極めてリスクの高い環境です。

その中でもNHKのサポートとしてお越しになっていた田原浩一氏(Explorer's Nest)に同行いただき、慎重に撮影を行いました。

なお、今回は時間的な制約により、潜水まで至らなかった地底湖も残されており、今後の南大東島での再調査において、これらの洞窟への潜水・撮影を実施していく予定です。

また、2025年には新種の生物の採取への取り組みを行うことを予定しています。

2024年の調査においては、大学の研究者の方々との連携のもと、「白の洞窟」および「黒の洞窟」にて、地底湖に生息する生物の調査を実施しました。

南大東島の地底湖は、専門的には「アンキアライン池(anchialine pool)」と呼ばれる環境に分類されます。

これは、本来淡水であるような池が、海と地下で交通を持ち、汽水気味となっているような環境を指します。

このような隔離性の強い環境では、独自の進化を遂げた種や、絶滅せずに生き残った種などの固有種が確認されることが多く、新種発見の可能性が高い場所とされています。

なお、厳密には、新しく発見された生物は「未記載種」と呼ばれ、未記載種の中から正式に学術論文で記載・発表されたものが「新種」として認定されます。

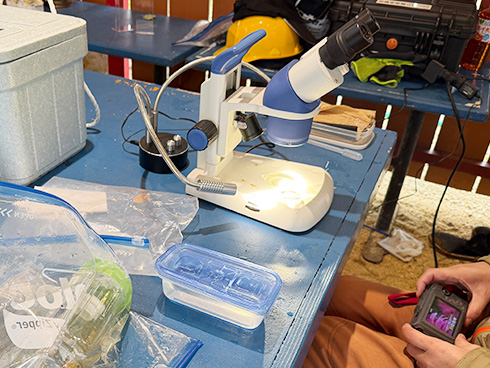

今回の調査では、以下の手法を用いて生物の採取を行いました。

このうち、シルト表面の採取は、残念ながら有効な結果を得ることができませんでした。

一般的には、こうした場所からも多くの微生物や底生生物が採取される傾向がありますが、本洞窟では生物の痕跡そのものが乏しく、生物相の貧弱さが裏付けられる結果となりました。

一方、餌付きの仕掛けでは、ドウクツヌマエビやオハグロテッポウエビといった種が複数採取されました。これらの生物は、アンキアライン池や陸封潮溜まりなどに限定して生息するものであり、環境省の定める絶滅危惧種または準絶滅危惧種に指定されています。

なお、南大東島におけるこれらの個体については、既知の種とは異なる遺伝的特徴を有する可能性もあり、今後の詳細な遺伝子解析が期待されています。

また、仕掛けの外側で透明なカニのような個体も確認されましたが、採取には至らず、現時点では分類・分析が行えていません。この個体については、今後の調査で改めて採取を試みる予定です。

約2か月にわたる生物調査の結果、2種の未記載種を確認・採取することに成功しました。

いずれも水中で目視により発見されたものであり、専門家による分析の結果、以下の分類が示されました:

両種とも、塩分濃度が濃くなった水中の、中層にて確認されました。ゴカイは当初から中層を泳いでいる様子が観察されましたが、ヨコエビについては、ダイバーの呼気が天井に当たったことにより落下してきたようにも見受けられました。

小型であることから水中での詳細撮影は困難でしたが、採取後にクローズアップ撮影を行い、その後、研究者の方々に引き渡して分類および保存が進められています。

なお、今回確認された2種の他にも、より微小なゴカイ様の生物が同一エリア内で視認されており、さらなる未記載種の存在や生態解明に対する期待が高まっています。

今回の調査の前半の様子は、NHK BSにて放送されたドキュメンタリー番組フロンティア「南大東島 神秘の水中地下世界に挑む」にて詳しくご紹介いただきました。

絶海の孤島・南大東島の地下に広がる未踏の水中洞窟。その神秘的な光景、過酷な潜水環境、そして私たち探検チームの挑戦が、美しい映像とともに丁寧に記録されています。

水中鍾乳洞という極めて特殊な環境の撮影は、国内でも前例の少ない貴重な記録となっており、本番組ではその一端をご覧いただくことができます。

本放送のほか、NHK BSでの再放送も随時予定されていますが、NHKオンデマンドにて単話購入による視聴も可能です。

見逃された方、また改めてご覧になりたい方は、ぜひNHKオンデマンドをご利用ください。

これまでの南大東島の探検の集大成として、これまでの探検や調査、水中洞窟にしか生息しない新生物など、素晴らしく、そして魅力的な世界がNHKスペシャルでドキュメンタリーになりました。

NHKの告知ページは、下記からご覧ください。

NHKスペシャル「絶海に眠る巨大洞窟 〜南大東島・驚異の水中世界〜」

南大東島の調査や研究をさらに科学的な視点から掘り下げ、NHK 教育テレビジョン(NHK Eテレ)のサイエンスZERO「密着!絶海に浮かぶ奇跡の島 南大東島」で詳しくご紹介いただきました。

南大東島という極めて特殊な環境を、番組の中でさらに掘り下げていきます。

※ 所属は更新されていない場合があります。

※ 所属は更新されていない場合があります。

Copyright @一般社団法人厚生増進会

This site is protected by reCAPTCHA and the Google

Privacy Policy and

Terms of Service apply.